Wie ich wurde was ich bin – Oder: Wieso ausgerechnet Informatik? Teil 2

640 Kilobyte sollten eigentlich für jeden genug sein.

Bill Gates (*1955) – US-amerikanischer Programmierer und Unternehmer

OK, wie aus Teil 1 dieser autobiografischen Serie ja schon hervorgehen sollte, haben Computer es mir seit 1986 angetan. Ich fand (und finde) es toll, einer Maschine sagen befehlen zu können, das zu tun, was ich will. Und nach einer ersten reinen Spielephase, die von einer Phase des Abtippens abgelöst wurde, begann ich nach und nach, mich näher mit diesem neuen Medium auseinander zu setzen.

Kapitel 2: Professionalisierung

2.1 Wie ich 1987 das Binärsystem erfand

Ich war fasziniert davon, wie Spieleentwickler es schafften, ihre Spiele mit grafischen Elementen auszustatten, die nicht im jeweiligen Computer eingebaut waren. Das funktionierte in vielen Fällen, indem sie den Zeichensatz des Computers mit eigenen Kreationen überschrieben. Das Resultat war ein Programm, das aus endlosen DATA-Zeilen bestand. Die Zahlen in diesen DATA-Zeilen bewirkten wie auch immer, dass aus einem „A“ eine kleine Pacman-Figur oder sowas wurde. Ich verstand zwar nicht, was die Zahlen bedeuteten, aber ich sah das Resultat. So begann ich damit, zu analysieren, wie die Zahlen und die Darstellung der Bildpunkte zusammenhingen. Beim Verständnis geholfen hat mir ein Beitrag in einer meiner Computerzeitungen, der „maskiertes Poken“ erklärte. Und voilà: Im Sommer 1987 hatte ich herausgefunden, dass man durch das Addieren von speziellen Werten die Bildpunkte passend zusammensetzen konnte. Das die Werte 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 und 1 alles Zweierpotenzen waren, wusste ich damals noch nicht. Aber irgendwie hatte ich mal eben so das Binärsystem erfunden. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass ein gewisser Herr Leibniz das gute 300 Jahre vor mir auch schon mal erfunden hatte. Tja, war wohl nichts mit Ruhm und Ehre. Aber lehrreich war die ganze Sache trotzdem.

2.2 Berufsberatung

Die Jahre zogen ins Land, und mein Wunsch, Informatiker zu werden, verfestigte sich. Weil meine Eltern dachten, die Realschule wäre für mich erstmal das Beste (das nächste Gymnasium lag seinerzeit mindestens 12 Kilometer entfernt), das Abi könne man dann immer noch nachholen. So sah dann auch meine Planung für die kommenden Jahre aus. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als ein Berufsberater des Arbeitsamtes den Weg in unsere Klasse fand. Er machte mich auf einen Weg aufmerksam, den ich noch nicht kannte: Eine schulische Ausbildung zum staatlich geprüften Technischen Assistenten für Informatik. Während der zwei Jahre an der Höheren Berufsfachschule für Informatik (HBFI) könne man mit Zusatzunterricht und -prüfung dann die Fachhochschulreife erlangen und im Anschluss daran dann Informatik studieren.

Das klang sehr verlockend, und ich war Feuer und Flamme für diesen neuen Weg. Dass diese Entscheidung auch drei fette Nachteile mit sich brachte, hat der gute Mann seinerzeit verschwiegen. Die sind mir erst viel später schmerzlich bewusst geworden:

- Man erwarb mit dem Zusatzunterricht an der HBFI „nur“ die Fachhochschulreife. Das Studium an einer Universität war damit fast unmöglich.

- Damit man das Zeugnis der Fachhochschulreife ausgehängt bekam, musste man entweder vorher eine mindestens einjährige Berufsausbildung vorweisen können oder man musste im Anschluss an die HBFI mindestens ein Jahr Berufspraxis abgeleistet haben. Erst danach konnte man das Zeugnis beantragen.

- Der Mathematik-Unterricht war ein komplett anderer als ein Mathe-Leistungskurs an einem Gymnasium. Ich konnte nach den beiden Jahren zwar seitenlange Kurvendiskussionen durchführen, Wendepunkte, lokale und globale Minima und Maxima berechnen. Was ich aber nie gelernt habe war, mathematische Beweise zu führen. Und genau das ist mir dann 2 Jahre später brutal auf die Füße gefallen.

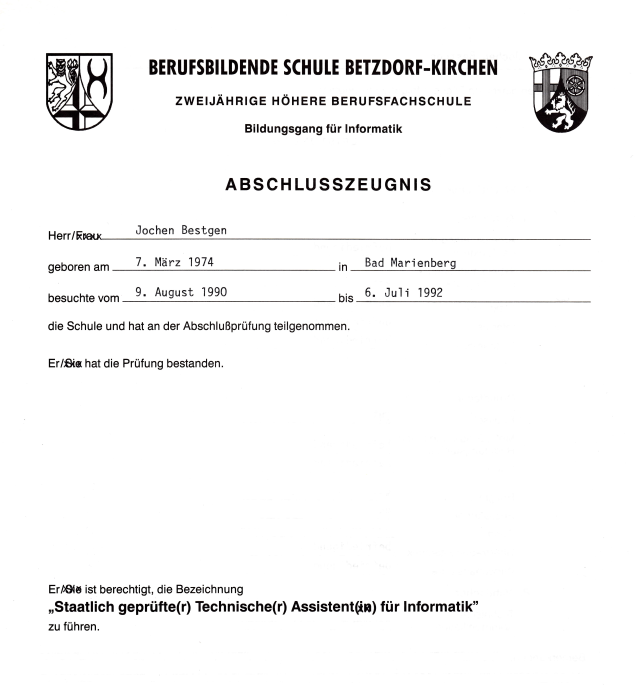

Wie dem auch sei, im März 1990 bewarb ich mich an der Berufsbildenden Schule Betzdorf/Kirchen um einen Schulplatz in der HBFI ’90. Und tatsächlich wurde ich kurze Zeit später angenommen, um im August desselben Jahres ging es dann auch schon los mit der Ausbildung.

2.3 Vorher informieren? Ich doch nicht!

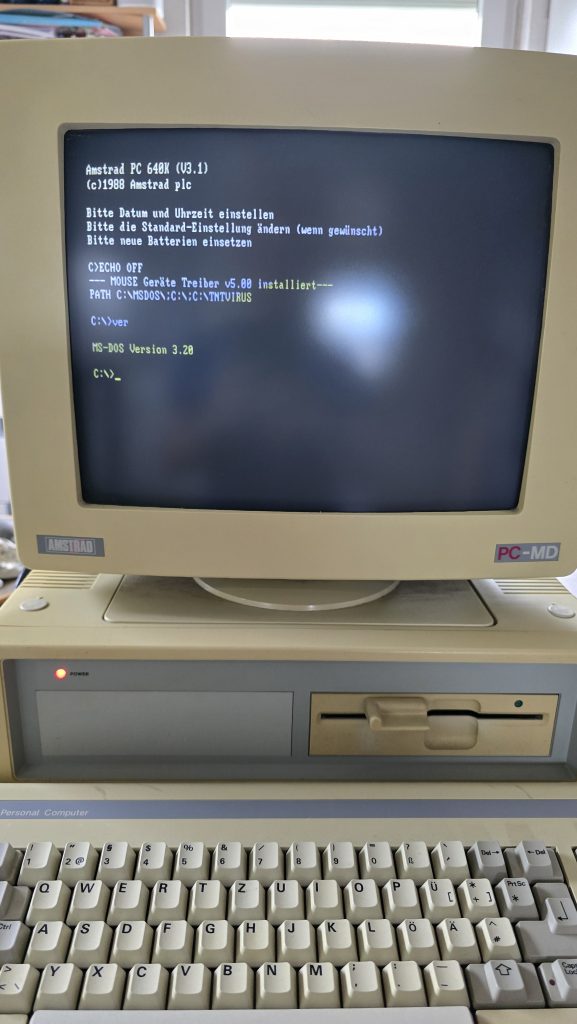

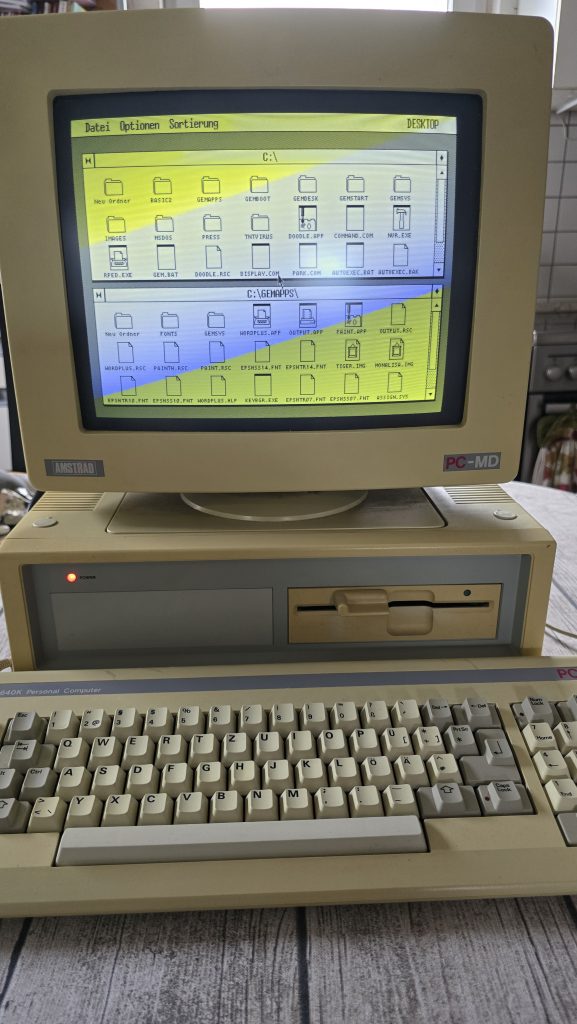

Und wie so oft in meinem Leben begann ich die Ausbildung, ohne mich auch nur ein klein wenig über die Inhalte und Voraussetzungen informiert zu haben. In meiner Welt sah die Ausbildung in etwa so aus, dass wir die komplette Woche vor unseren C-64 sitzen und munter BASIC-Programme schreiben. Tatsächlich sah der Stundenplan am Ende dann doch etwas anders aus, und wir programmierten auch nicht auf C-64ern sondern auf Personal-Computern. Und wer keinen hatte, war einigermaßen aufgeschmissen. Das heißt: Wollte man die Programmier-Hausaufgaben machen, musste man entweder nachmittags das Computer-Labor der Schule nutzen oder man musste sich einen eigenen PC zulegen. Und so hielt dann im Herbst 1990 der erste PC Einzug ins Haus der Familie Bestgen: Ein Amstrad-PC 1640.

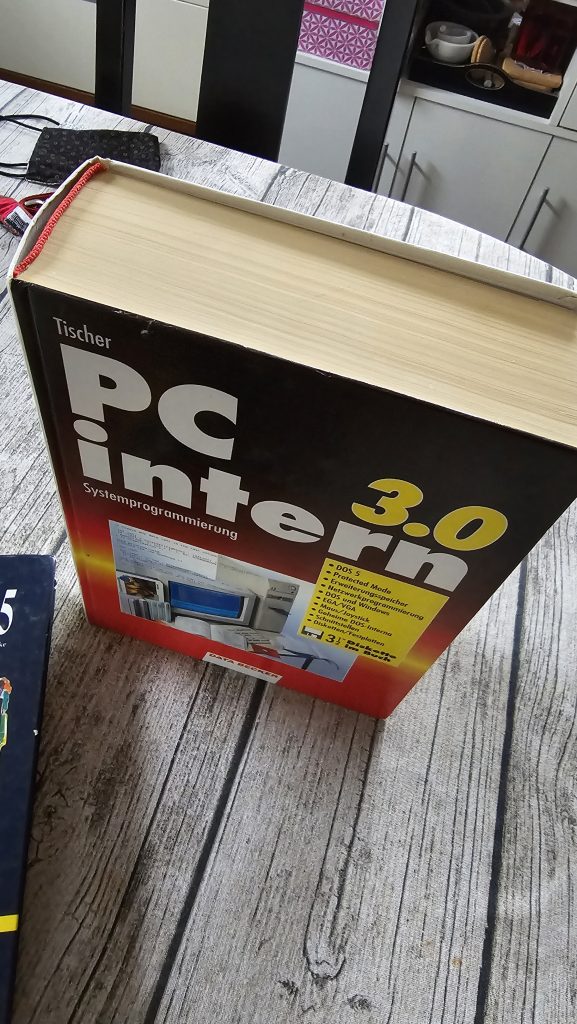

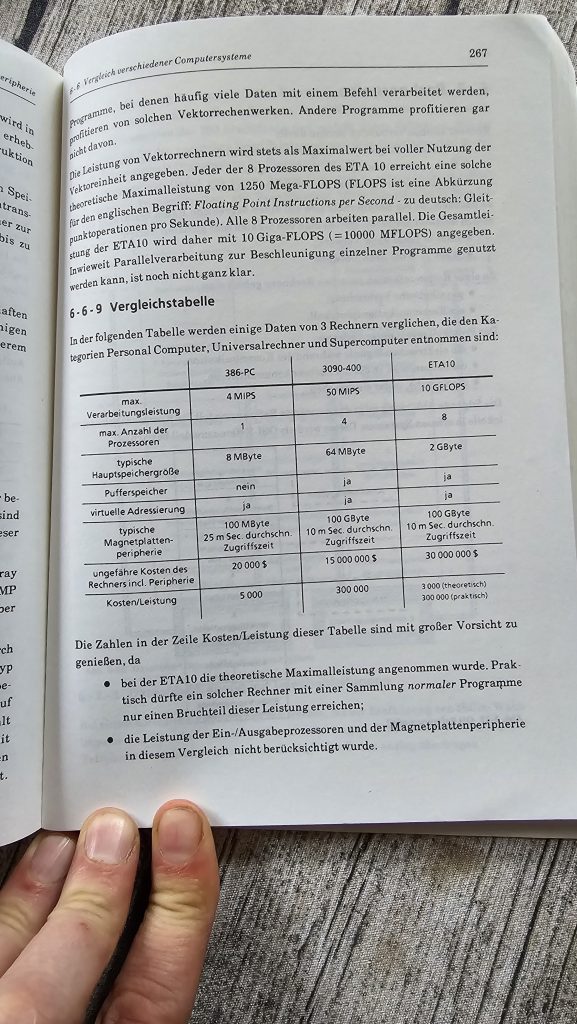

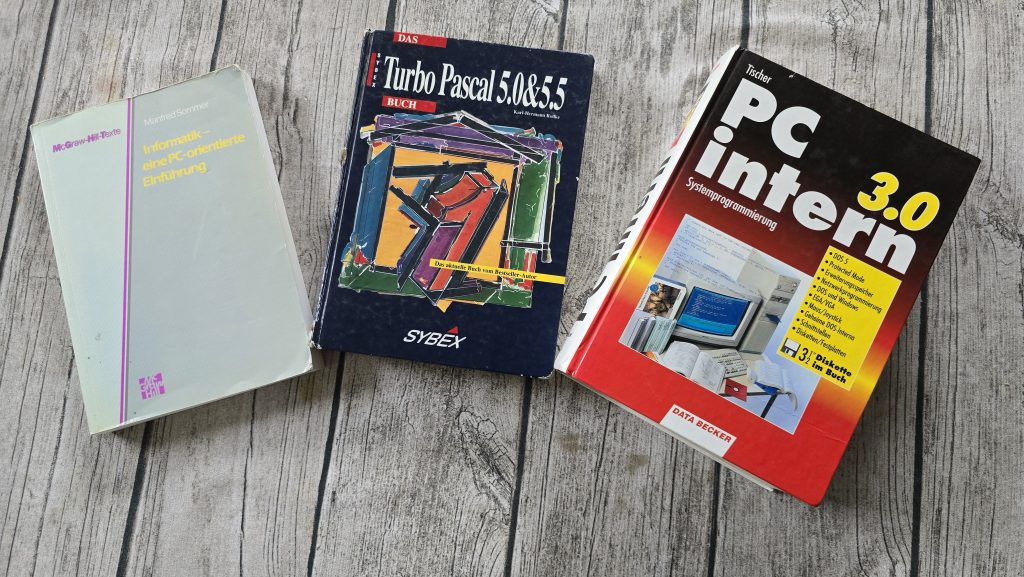

Und wie es sich für eine schulische Ausbildung gehört, musste auch die vorgegebene Literatur besorgt werden. Ein paar dieser Bücher habe ich noch, und es ist schon ziemlich lustig, heute daran herumzublättern und sich durchzulesen, was damals der neueste Stand der Technik war.

| Modell | PC 1640 |

| Hersteller | Amstrad PLC |

| Prozessor | Intel 8086 (16 Bit-Architektur) |

| Arbeitstakt | 8 MHz |

| Arbeitsspeicher | 640 kB |

| Sekundärspeicher | 30 MB Filecard (Festplatte, die in den ISA-Erweiterungsport gesteckt wird) 360 kB 5,25″-Floppydisk |

| Anschlüsse | Tastatur, Maus, EGA-Monitor, serielle & parallele Schnittstelle, 3 ISA-Steckplätze |

| Besonderheiten | Der Monitor saß in einer Aussparung im Desktop-Gehäuse, die Stromversorgung des PC erfolgte über den Monitor. |

Natürlich war viel praktische Programmierung Bestandteil der Ausbildung, aber auch der theoretische Unterbau der Informatik kam nicht zu kurz. Ebenso standen Grundlagen der Elektrotechnik, Arbeitsmethoden der Elektrotechnik, Mathematik, Deutsch, Englisch, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Physik, Wirtschaftslehre und sogar Sport, Sozialkunde und Religion auf dem Lehrplan.

Es war eine schöne, interessante aber auch herausfordernde Zeit, denn die Schule war knappe 25 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, und ich war 16 und hatte keinen Führerschein. Die ersten paar Wochen konnte ich mit einer Bekannten nach Betzdorf fahren, musste dann aber entweder vom Busbahnhof zur Schule laufen (2,5 km bergauf) oder mich in den überfüllten Schulbus quetschen. Ich habe irgendwann den Moped-Führerschein gemacht und bin dann einige Monate mit dem Moped zur Schule gefahren. Bei jedem Wetter. Auch nicht schön.

Egal, nach 2 Jahren Schule konnte ich dann im Juli 1992 die Ausbildung erfolgreich abschließen und durfte mich seither als „Staatlich geprüfter Technischer Assistent für Informatik“ bezeichnen.

2.4 Intermezzo

Doch was sollte ich damit anfangen? Ohne die Fachhochschulreife war noch nicht ans Studieren zu denken. Also ging ich auf Jobsuche, um die Berufspraxis zu erwerben, die mir zum FHR-Zeugnis fehlten. Leider wurde nichts aus den Jobs, auf die ich mich beworben hatte, denn welcher Arbeitgeber stellt jemanden ein, der eh nur ein Jahr bleiben will, um die Firma danach direkt wieder zu verlassen und studieren zu gehen.

Also ging es an der BBS Betzdorf/Kirchen weiter, dieses Mal an der Fachoberschule für Technik. Dort bekam man nach bestandener Prüfung sofort sein Zeugnis der Fachhochschulreife. Und so waren dann im Juli 1993 endlich die Grundlagen für den Studienstart gelegt.

2.5 Y-Reisen – Wir buchen, Sie fluchen!

Doch Vater Staat hatte im Herbst noch andere Dinge mit mir vor und verordnete mir einen 12 Monate dauernden Abenteuerurlaub im kalten Westerwald und in Koblenz: Mein Wehrdienst stand an.

Doch 1994 sollte es endlich mit dem Studium losgehen. Doch darum geht es in Teil 3.

Stay tuned!

Schreibe einen Kommentar