Wie ich wurde was ich bin – Oder: Wieso ausgerechnet Informatik? Teil 1

The best way to predict the future is to invent it.

Alan C. Kay, (*1940), US-amerikanischer Informatiker

Dieses Zitat steht über die gesamte Breite des O-Gebäudes der Universität Paderborn – der Uni, deren Slogan bis vor einigen Jahren „Die Universität der Informationsgesellschaft“ lautete und an der ich von 1994 bis 2000 Wirtschaftsinformatik studiert habe. Es ist nun also fast 30 Jahre her, dass ich das Studium dort begonnen habe. Genau am 10. Oktober 1994 um 9:00 Uhr begann meine akademische Karriere im Audimax der Uni Paderborn mit der Begrüßung der Erstsemester durch den Rektor.

Doch dieser Tag ist nicht gleichzusetzen mit dem Beginn meiner IT-Karriere. Hierzu müssen wir die Uhr nochmal 9 bis 10 Jahre zurückdrehen. Alles begann im Nachbarhaus auf der anderen Seite der Karlstraße…

Kapitel 1 – Homecomputer

1.1 Die schwarze Ära

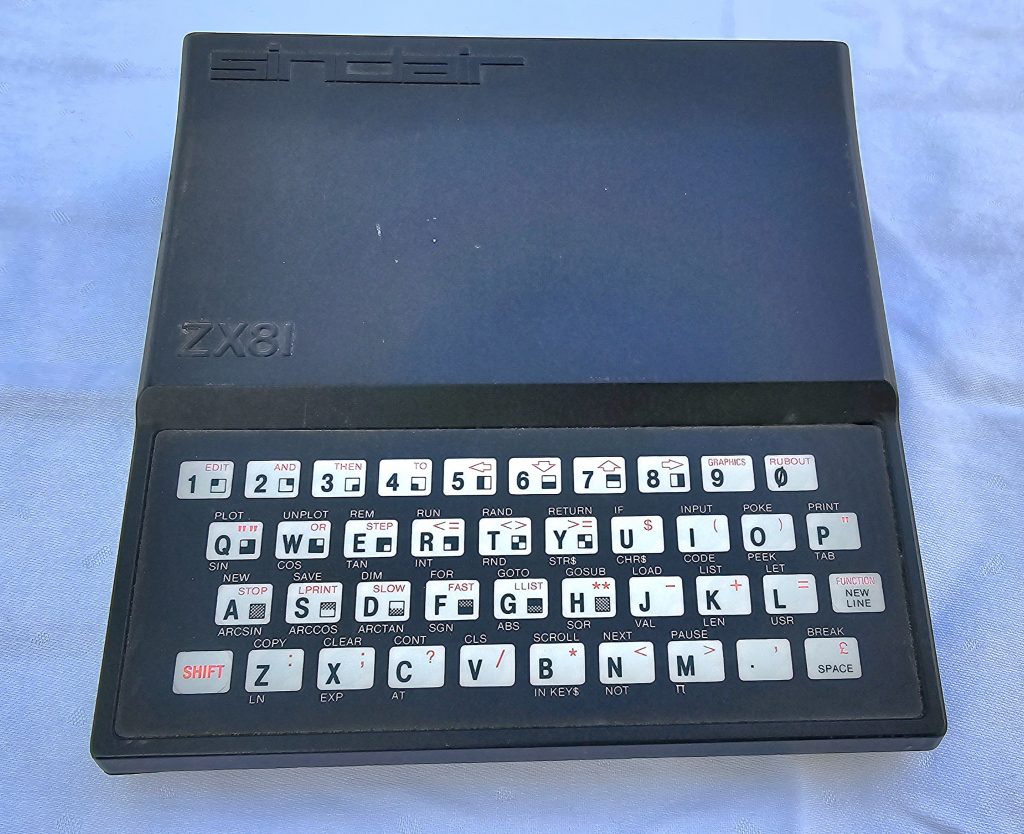

1.1.1 Der ZX81

Das erste Mal, dass ich einen Computer in die Finger bekommen habe, muss 1984 oder 1985 gewesen sein. Meine damalige Nachbarin Tanja hatte von ihren Eltern einen ZX-81 von Sinclair geschenkt bekommen. Ein kleiner, unscheinbarer Kasten aus schwarzem Plastik mit einer Folientastatur zur Eingabe. Als wäre die Folientastatur allein nicht schon schwer genug zu bedienen, konnte man Programme nicht etwa direkt eingeben, indem man Taste für Taste die Befehle abtippt. Nein, man musste die jeweiligen Befehle auf der Tastatur suchen und sie über eine bestimmte Tastaturkombination eingeben. Alles andere führte nur zu diversen Fehlermeldungen. Und weil damals weder unsere englischen Sprach- noch unsere Computerkenntnisse besonders stark ausgeprägt waren, wussten wir einfach nicht, was uns der ZX-81 mit seinen kryptischen Fehlermeldungen sagen wollte und warum das Programm nicht funktionierte, obwohl es genauso aussah wie das im Handbuch.

Meine ersten Gehversuche waren also mit viel Frust verbunden, weshalb ich diese Episode zwar als ersten Kontakt zur Computerwelt, nicht aber als Start meiner IT-Karriere bezeichnen will. Interessant war es allemal, und ich habe früh gelernt, mit Fehlermeldungen und dem dadurch erzeugten Frust klar zu kommen – auch wenn mich beides bis heute verfolgt.

| Modell | ZX81 |

| Hersteller | Sinclair Research Ltd. |

| Prozessor | Zilog Z80 (8-Bit-Architektur) |

| Arbeitstakt | 3,25 MHz |

| Arbeitsspeicher | 1 kB |

| Sekundärspeicher | keiner |

| Anschlüsse | Datasette, Fernseher, Erweiterungsport f. Steckmodule |

| Besonderheiten | Folientastatur |

Wann also ging es denn nun wirklich los mit dem Computerzeitalter im Hause Bestgen? Nicht lange danach, allerdings immer noch nicht wirklich produktiv, dafür aber unterhaltsam.

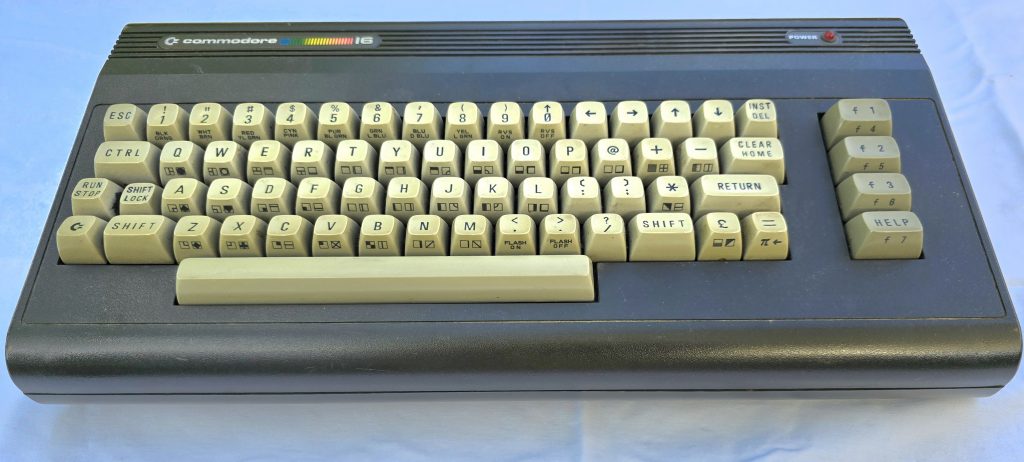

1.1.2 Der C-116

Es war um den Jahreswechsel 1985/86, als mich irgendwann mein Kumpel Olli anrief und mir von seinem Weihnachtsgeschenk erzählte. Er hatte vom Christkind einen Homecomputer bekommen (ausgeliefert durch ein großes Versandhaus): Den Commodore C-116. Etwas größer, etwas grauer und dank Gummitastatur auch etwas (!) leichter zu bedienen als der ZX81. Und mit seinen 16 Kilobyte Arbeitsspeicher auch exorbitant besser ausgestattet als das Sinclair-Produkt. Außerdem konnte er Töne ausgeben – wenn auch nicht die allerschönsten, aber immerhin: Der ZX81 konnte das nicht.

Nach diesem Anruf haben meine Eltern mich eine ganze Zeit nur frühmorgens und spätabends zuhause gesehen, die restliche Zeit verbrachte ich neben der Schule dann bei Olli und beim Zocken der wenigen Spiele, die er hatte. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die Spieleauswahl für die Commodore-264-Pattforrm, zu der neben dem C-116 auch der C-16 und der plus/4 gehörten, nicht sonderlich groß war. Man musste also mit den wenigen auf Kassette verfügbaren Kaufspielen auskommen oder sich die Mühe machen, die Spiele aus den damals verfügbaren Computerzeitungen wie die „compute mit“ oder die „64er“ abtippen.

Egal, wie mau die Grafik und wie schlecht der Sound war: Der Spaß am Spiel wollte einfach nicht enden. Kann man fast nicht mehr nachvollziehen, wenn man die Spiele von damals heute nochmal auf dem Emulator nachspielt.

Olli hat mir seinen C-116 letztes Jahr geschenkt. Ich bin froh und unendlich dankbar dafür, dass ich ihn erhalten habe, denn dieser kleine graue Kasten ist entscheidend mitverantwortlich dafür, dass ich meinen Berufswunsch relativ schnell in Richtung der Informatik geändert habe. Ohne dieses Erweckungserlebnis im Winter 1986 wäre mein Leben mit Sicherheit anders verlaufen.

| C-116 | |

| Hersteller | Commodore |

| Prozessor | MOS 8501 (8-Bit-Architektur) |

| Arbeitstakt | ca. 1 MHz |

| Arbeitsspeicher | 16 kB |

| Sekundärspeicher | Datasette |

| Anschlüsse | Datasette, serieller Anschluss f. Drucker und Floppy-Disk, Fernseher, Monitor, Joysticks (2x) und Erweiterungsport f. Steckmodule |

| Besonderheiten | Gummitastatur |

1.1.3 Mein erster eigener Computer. Der C-16

Zeit ist relativ. Sie fließt mal schneller und mal langsamer dahin. Das wissen wir sicher seit Einsteins Relativitätstheorie. Wie langsam Zeit manchmal fließen kann, wird erst dann ersichtlich, wenn man auf etwas, auf das man sich sehr, sehr freut, sehr lange warten muss. So dauerten die 3 Jahre, die ich auf meinen Führerschein warten musste, als meine Schwester ihren endlich hatte, gefühlte 10 Jahre.

Ähnlich verhielt es sich mit der Zeit vom ersten Kontakt mit Ollis C-116 bis zu dem Zeitpunkt, als ich meinen ersten eigenen Computer im Kinderzimmer begrüßen durfte.

Es ist der 29. März 1986 (Karsamstag), 9:00 Uhr. Wir befinden uns in der Bismarckstraße in Bad Marienberg. Vor der Eingangstür der örtlichen Aldi-Filiale ist es ruhig. Nur ein emotional aufgewühlter 12-Jähriger scharrt mit den Füßen und begehrt lautstark Einlass. Was ist passiert? Der bis dahin eher als Lebensmitteldiscounter in Erscheinung getretene Krämer hat zum allerersten Mal einen Computer im Sortiment: Den „Commodore Computer Lernkurs Basic Programmiersprache“ als Bundle.

Packungsinhalt: Ein Commodore C-16 Homecomputer, eine Commodore 1531 Datasette, ein Basic-Kurs auf Kassette sowie ein Basic-Lernkurs in Buchform.

Mit einem Preis von 150 DM war das auch für meine Familie erschwinglich, und so war ich nur knapp 3 Minuten nach Öffnung der Filiale endlich Eigentümer einen eigenen Computers. Und ward für das restliche Osterwochenende nicht mehr gesehen. Ab und zu haben mir meine Eltern wohl Essen vorbeigebracht, damit ich die Feiertage überlebe. Ansonsten habe ich ununterbrochen diesen neuen Wunderkasten ausprobiert. Klassisch im Commodore-typischen Brotkasten-Design, und dadurch mit einer echten Tastatur ausgestattet. Aber das waren dann auch schon die Unterschiede, ansonsten ist der C-16 bis auf die Maße genauso spartanisch ausgestattet wie der C-116. Dasselbe gilt für die verfügbare Software: Die C-16 und C-116 waren nicht kompatibel mit dem C-64, von daher war man vom Softwaremarkt der schwarz kopierten C-64-Software abgeschnitten, der damals auf deutschen Schulhöfen florierte.

| C-16 | |

| Hersteller | Commodore |

| Prozessor | MOS 8501 (8-Bit-Architektur) |

| Arbeitstakt | ca. 1 MHz |

| Arbeitsspeicher | 16 kB |

| Sekundärspeicher | Datasette 1531 und Floppy-Disk-Drive 1541 |

| Anschlüsse | Datasette, serieller Anschluss f. Drucker und Floppy-Disk, Fernseher, Monitor, Joysticks (2x) und Erweiterungsport f. Steckmodule |

| Besonderheiten | Mein allererster eigener Computer, den ich immer noch besitze. Der erste Aldi-Computer überhaupt. Mein C-16 hat außerdem eine 64-KB-Speichererweiterung eingebaut. Außerdem verfügte der C-16 über einen eingebauten Maschinensprache-Monitor. |

Doch das sollte sich nicht als Nachteil erweisen, denn – wie schon oben erwähnt – war man, wenn man etwas Neues spielen wollte, entweder auf Taschengeld angewiesen, um sich neue Kassetten kaufen zu können, oder man musste (wie ich, der nicht über hinreichend viel Taschengeld verfügte) auf die Listings in Computerzeitungen zurückgreifen und die dort enthaltenen Spiele stupide abtippen.

Die ersten Programme, die ich damals abgetippt habe, lagen in nicht aufbereiteter Form vor, d.h. genau so, wie sie am Bildschirm dargestellt wurden. Dadurch waren sie einerseits schwer lesbar, es kam oft vor, dass statt einer Null ein großes „O“ eingetippt wurde, und die vielen horizontalen und vertikalen Striche auf der Tastatur, die über die Commodore- oder die „CTRL“-Taste erreichbar waren, konnte man nicht voneinander unterscheiden. Das Ergebnis stundenlanger Tipparbeit war also leider oft, dass die Programme schlicht nicht funktionierten. Die Ausführung brach irgendwann mittendrin mit einer Fehlermeldung ab oder der Bildschirmaufbau sah nicht so aus wie vom Entwickler vorgesehen.

Eine große Errungenschaft des Basic V3.5, das im C-16 verbaut war, war der HELP-Befehl. Wurde das Programm mit einer Fehlermeldung abgebrochen, konnte man HELP eingeben, und danach erschien der fehlerhafte Befehl blinkend hervorgehoben. Auf diese Weise konnte man schrittweise das Programm debuggen, bis es irgendwann durchlief. Man musste sich als C-16-Besitzer also mit Basic beschäftigen, wenn man seine Software ans Laufen bekommen wollte. Und dadurch lernte ich letztendlich tatsächlich das Programmieren.

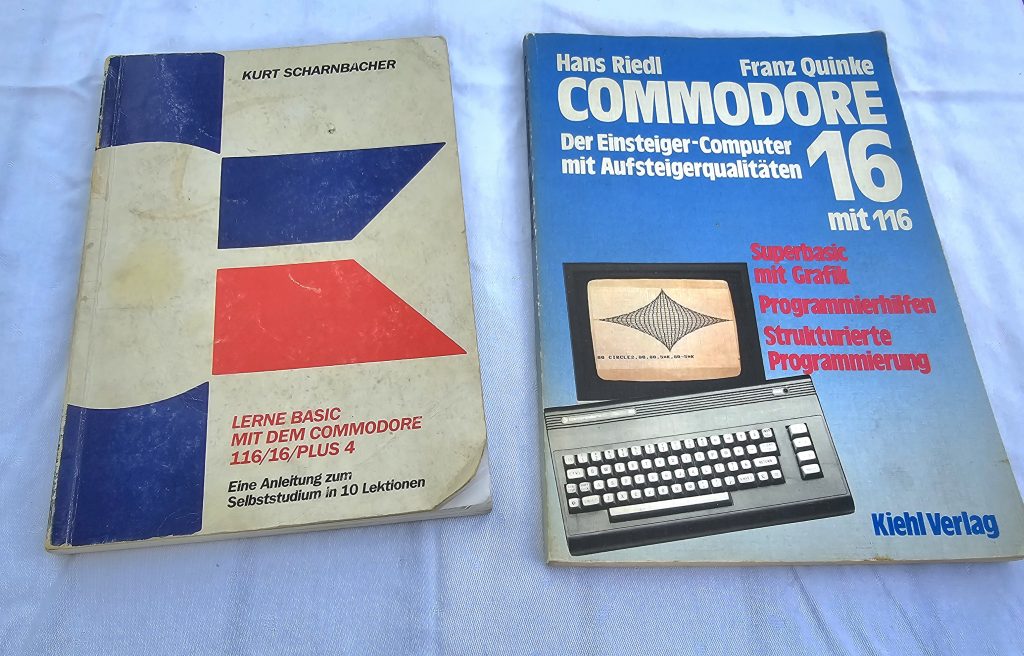

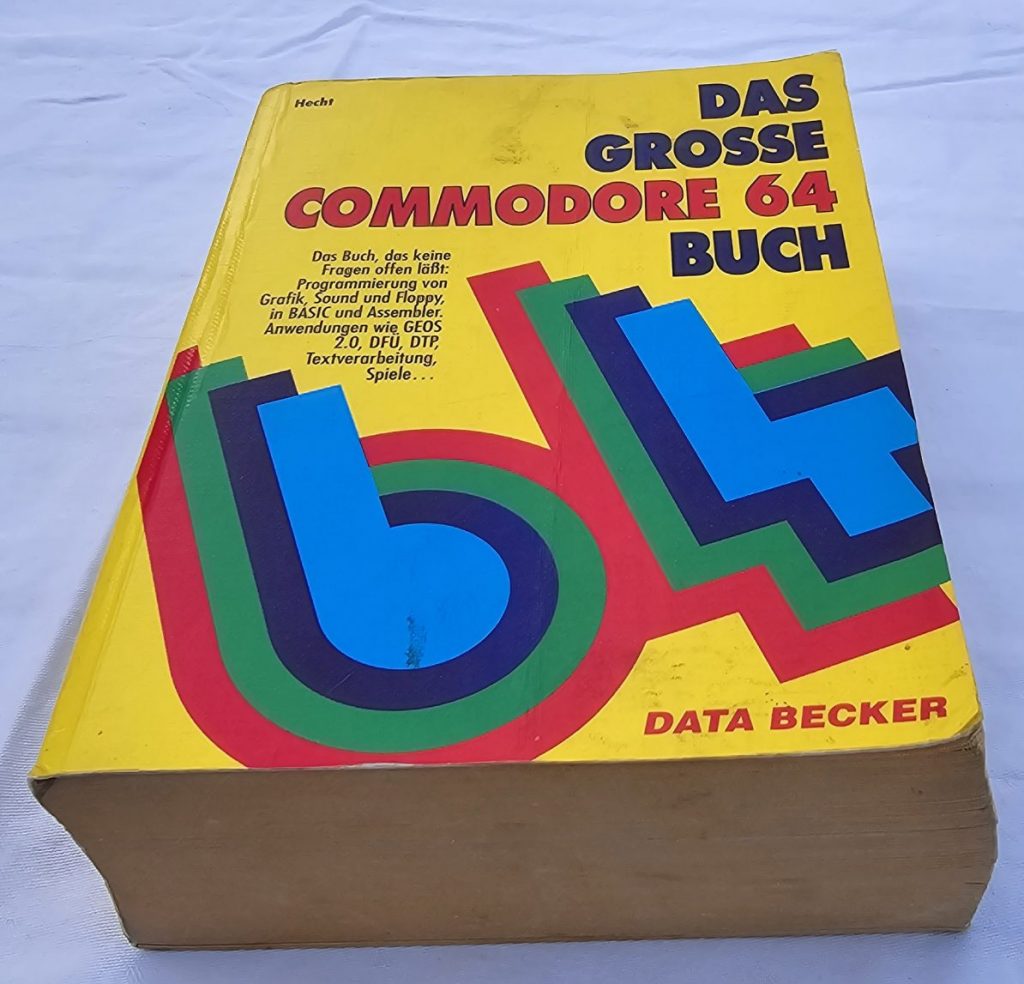

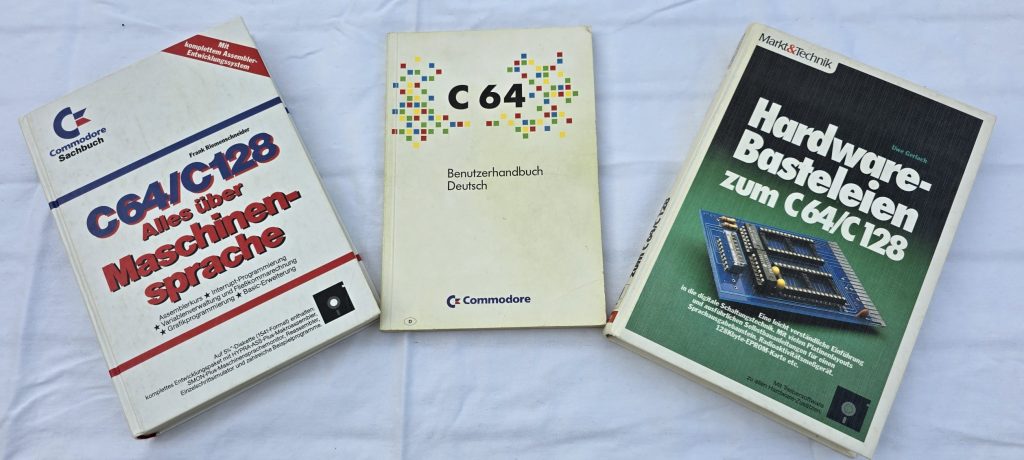

Die Lerneffekte, die ich durch das Abtippen und Korrigieren der Listings schon im Basic-Bereich hatte, baute ich durch die mitgelieferten Basic-Kurse auf Kassette und im Buch aus. Ich hatte Feuer gefangen, ich war fasziniert von den Möglichkeiten, einem Computer zu sagen, was er zu tun hat, um ein Problem zu lösen. Also musste mehr und mehr Literatur her. Ein paar der Bücher hab ich auf die Schnelle gefunden:

Irgendwann stellten der Tronic-Verlag, der die „compute mit“ herausgab und der Markt- und Technik-Verlag, der die „64er“ produzierte, auf Listings um, die die Kontrollsequenzen ausgab und die an jedem Zeilenende eine Checksumme aufwiesen. Hierdurch war sichergestellt, dann man das Listing von vornherein korrekt abgetippt hat.

Die endlosen Ladezeiten der Datasette führten im Frühjahr 1987 dazu, dass ich mit dem Kauf der Commodore 1541-Floppy endlich im Diskettenzeitalter ankam. Die 1541 war dann auch das erste Gerät der beigen Ära, das in mein Kinderzimmer einzog.

1.2 Die beige Ära

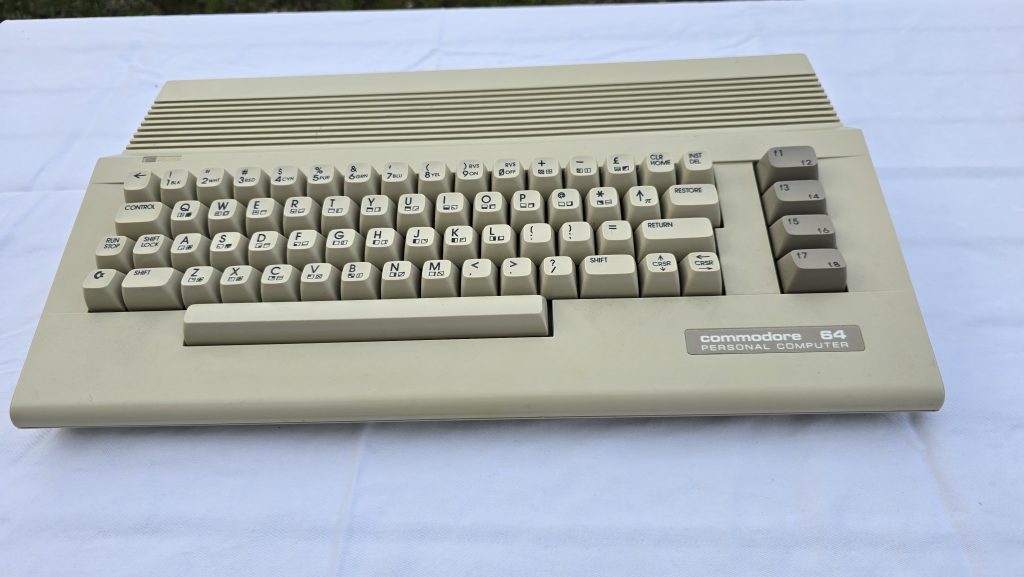

1.2.1 Mein zweiter eigener Computer und mein zweiter Aldi-Computer: Der C-64

Zu Weihnachten lag dann endlich mein zweiter Computer unter dem Weihnachtsbaum, und auch dieses Mal kam er direkt vom Lebensmitteldiscounter mit dem großen „A“. Ich war nun stolzer Besitzer meines ersten C-64. Es kam als „Videogame 64“-Bundle daher und beinhaltete neben einem C-64 G auch gleich noch einen originalen Commodore-Joystick und ein Steckmodul mit ein paar Spielen darauf, unter anderem „International Soccer“ von Commodore. Letzteres habe ich tatsächlich gerne gespielt, der Joystick hat noch nicht mal die Weihnachtsfeiertage überlebt, weil ich nicht in der Lage war, bei „Last Ninja“ das Lava-Feld zu überqueren und den Joystick frustriert in die Ecke geworfen habe. Resultat: Mitten durchgebrochen – und damit nicht mehr zu gebrauchen.

Egal, Joysticks hatte ich genügend vom C-16. Viel wichtiger war, dass sich mir dadurch endlich ein völlig neuer Softwaremarkt erschloss: Spiele, die tatsächlich Spielspaß brachten (mit tollem Sound und Sprites, etc.) und Anwendungssoftware, die völlig neue Möglichkeiten erschloss.

| C-64 | |

| Hersteller | Commodore |

| Prozessor | MOS 6510 (8-Bit-Architektur) |

| Arbeitstakt | ca. 1 MHz |

| Arbeitsspeicher | 64 kB |

| Sekundärspeicher | Datasette 1531 und Floppy-Disk-Drive 1541 |

| Anschlüsse | Datasette, serieller Anschluss f. Drucker und Floppy-Disk, Fernseher, Monitor, Joysticks (2x), Userport und Erweiterungsport f. Steckmodule |

| Besonderheiten | Der C-64 hat werksseitig leider keinen Reset-Taster verbaut, dafür verfügt er aber über einen Userport, mit dem man seinen Funktionsumfang beträchtlich erweitern kann. |

Zum Beispiel war ich mit dem C64 in der Lage, die erste Ausgabe unserer Schülerzeitung mit Computerunterstützung zu erstellen. Zwar noch mit einigen Workarounds – der C64 selbst und auch die Software unterstützten z.B. die deutschen Umlaute nur leidlich und mussten nach dem Druck händisch angepasst werden – aber immerhin entfiel beim Abtippen der handgeschriebenen Artikel nun immerhin die Korrekturen mit Unmengen an Tipp-Ex. Und auch Überschriften mussten nicht mehr mit ausgeschnittenen Buchstaben oder solchen zum Aufrubbeln gestaltet werden.

Intermezzo: Informatik-Unterricht in der Realschule

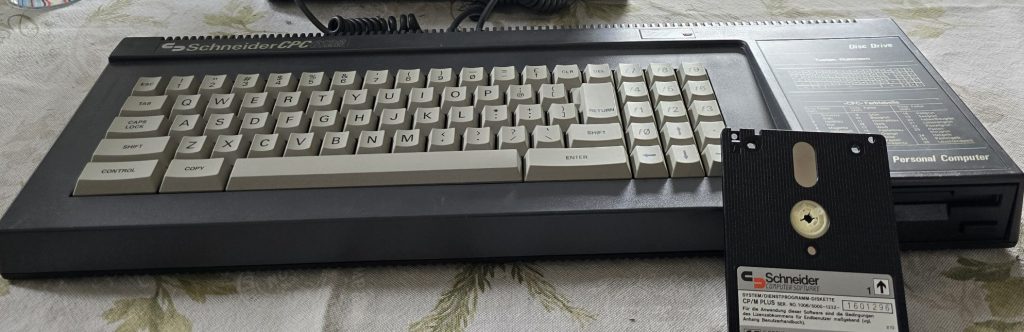

Im 8. Schuljahr wurden wir mit einem neuen Schulfach beglückt: Es nannte sich „ITG“, und vermittelt werden sollte die „Informationstechnische Grundbildung“. Hierzu wurde in unserer Schule ein erstes Computer-Labor eingerichtet, in dem die Schüler ihre ersten Erfahrungen im Umgang mit Computern sammeln konnten. Man setzte dabei auf Homecomputer des Typs „Amstrad CPC-6128“, die einige Besonderheiten aufwiesen:

- Sie bestanden aus einer Kombination aus Zentraleinheit und Monitor, die über 3 unterschiedliche Kabel miteinander verbunden werden mussten.

- Das Diskettenlaufwerk war fest verbaut.

- Man verwendete 3-Zoll-Disketten, die nicht wirklich verbreitet waren. Mir persönlich ist kein anderes Computersystem bekannt, das diese Bauart verwendet hat.

- Man konnte zwischen 3 Text-Modi (20, 40 oder 80 Zeichen pro Zeile) umschalten.

- CP/M war als alternatives Betriebssystem vorhanden.

- Der Basic-Editor wies einige vom C-64 abweichenden Bedien-Paradigma auf, die mir auch heute noch seltsam erscheinen und zu schaffen machen.

| CPC-6128 | |

| Hersteller | Amstrad (in Deutschland vertrieben durch die „Schneider Computer Division“) |

| Prozessor | Zilog Z-80 (8-Bit-Architektur) |

| Arbeitstakt | 4 MHz |

| Arbeitsspeicher | 128 kB |

| Sekundärspeicher | 3-Zoll-Diskettenlaufwerk |

| Anschlüsse | Datasette, paralleler Anschluss f. Drucker, zweites Diskettenlaufwerk, Monitor, Joystick und Erweiterungsport f. Steckmodule |

| Besonderheiten | Eingebautes 3-Zoll-Diskettenlaufwerk, drei Text-Modi (20, 40 und 80 Zeichen pro Zeile), CP/M als alternativen Betriebssystem zu AmsDOS, Locomotive Basic 1.1, Zentraleinheit und Monitor über drei unterschiedliche Kabel miteinander verbunden. |

Es war eine seltsame Zeit, den ersten Informatik-Unterricht an unserer Schule zu verfolgen. Die Schülerschaft war aufgeteilt in drei Gruppen: Diejenigen, die noch überhaupt keinen Zugang zu diesem „neuen“ Medium hatten, in diejenigen, die einen Homecomputer zum Zocken besaßen – und in die damals nicht häufig vorkommenden Cracks, die sich schon intensiver mit der Materie auseinandergesetzt hatten.

Der ITG-Unterricht wurde in Ermangelung an echten Informatik-Lehrern von unserem Physik-Lehrer gehalten. Ich weiß nicht, wie das Lehrerkollegium auf das neue Unterrichtsfach vorbereitet wurde, ich weiß nur, dass beim eingesetzten Lehrpersonal beim Umgang mit dem Computer und der Vermittlung der Inhalte eine gewisse Unsicherheit herrschte. Immerhin, wir wurden bereits in 8. Schuljahr mit der Informatik vertraut gemacht, auch wenn wir da nur ein ganz klein wenig an der Oberfläche herumgekratzt haben.

1.3 Beginn der 16-Bit-Ära

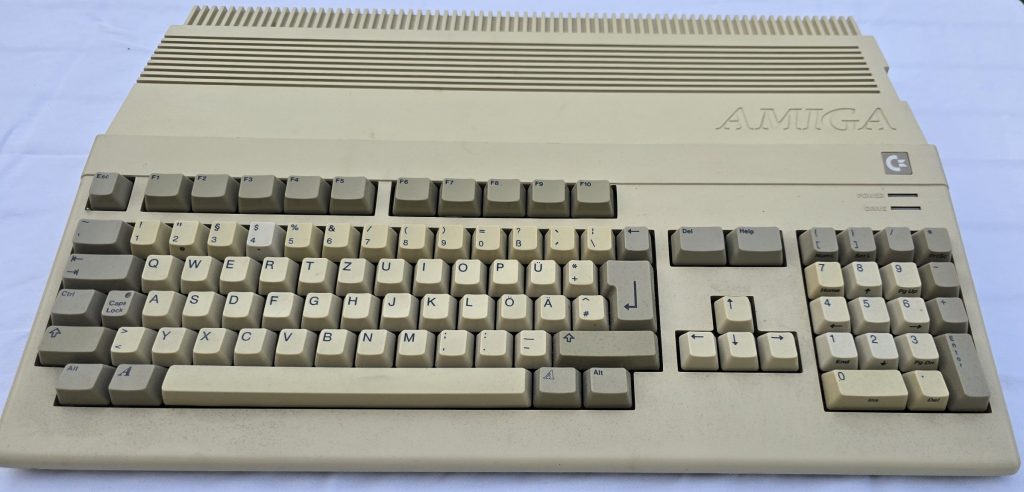

Mitte der 80er-Jahre begann die Ära der 16-Bit-Geräte im Homecomputer-Bereich. Atari und Commodore lieferten sich einen erbitterten Kampf um Marktanteile in diesem Segment. Während der Atari ST seine Vorzüge im musikalischen Bereich hatte, konnte der Commodore Amiga vor allem im grafischen Bereich punkten.

Zum Zeitpunkt ihres Erscheinens lagen beide Geräte weit außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten, deshalb die beiden Geräte ihren Weg zu mir erst nach Beginn meiner beruflichen Tätigkeit fanden: Den Atari 520 ST (und auch einen weiteren Atari, nämlich den 1040 ST, auf den ich hier aber nicht weiter eingehen werde) habe ich von Arbeitskollegen erhalten, während ich den Amiga 500 auf einem Flohmarkt am Frankfurter Mainufer erstanden habe. Ich bin froh, dass ich beide Geräte – wenn auch spät – in meine Sammlung aufnehmen konnte.

1.3.1 Der Amiga 500

| Amiga 500 | |

| Hersteller | Commodore |

| Prozessor | Motorola 68000 (16 Bit-Architektur) |

| Arbeitstakt | 7 MHz |

| Arbeitsspeicher | 512 kB |

| Sekundärspeicher | 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk |

| Anschlüsse | Paralleler Anschluss f. Drucker, serieller Port, zweites Diskettenlaufwerk, Monitor, 2 Joysticks und Chinch-Audioausgang |

| Besonderheiten | Eingebautes 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk, Tastatur mit Nummernblock, 2 unterschiedliche Grafik-Chips, je nach Grafikmodus sind bis zu 4096 unterschiedliche Farben gleichzeitig darstellbar |

1.3.2 Der Atari 520 ST

| | 520 ST |

| Hersteller | Atari |

| Prozessor | Motorola 68000 (16 Bit-Architektur) |

| Arbeitstakt | 8 MHz |

| Arbeitsspeicher | 512 kB |

| Sekundärspeicher | 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk (extern), Festplatte (extern) |

| Anschlüsse | Paralleler Anschluss f. Drucker, serieller Port, ext. Diskettenlaufwerk, ext. Festplatte, Monitor, 2 Joysticks, MIDI In und Out, TV-Tuner |

| Besonderheiten | Tastatur mit Nummernblock, MIDI-Ein- und Ausgang |

Ausblick

In diesem ersten Teil ging es um meine Homecomputerzeit, in der quasi die Saat ausgebracht wurde für die spätere IT-Karriere. Ich war angefixt, und all die alten Berufswünsche waren mit einem Mal fortgewischt. In Teil 2 geht es dann um die ersten Schritte in Richtung Berufswelt, um den Wechsel vom Home- zum Personalcomputer-Zeitalter und um die ersten Schritte in Richtung des Studiums.

Stay tuned!

Schreibe einen Kommentar