Wie ich wurde was ich bin – Oder: Wieso ausgerechnet Informatik? Teil 3

The best way to predict the future is to invent it.

Alan C. Kay (*1940) – US-amerikanischer Informatiker

Hier kommt nun pünktlich zum Jahresende endlich der letzte Teil der kleinen Serie „Wie ich wurde was ich bin“. Also, weiter geht’s im Jahr 1994…

Kapitel 3: Studentenleben

12 Monate geistiges Brachland lagen Ende September 1994 endlich hinter mir. Damit ich hier nicht falsch verstanden werde: Ich bin alles andere als gegen einen Wehr-, Zivil- oder einen sonstwie gearteten Ersatzdienst. Im Gegenteil, ich denke, in der gegenwärtigen weltpolitischen Lage und der allgegenwärtige Ellbogen-Mentalität, die sich in den vergangenen Jahren etabliert hat, ist eine Dienstpflicht eine gute Sache. Nur das Konzept bis heute nicht erschlossen, warum man junge Leute direkt nach ihrer Schulausbildung, die Köpfe noch rauchend und gefüllt mit Abiturwissen, in die Kasernen und Altenheime der Republik verfrachtet, um sie dann nach (in meinem Fall) 12 bzw. 15 Monaten zur Uni zu schicken und mal zu schauen, was an Rest-Intelligenz übrig geblieben ist. Spoiler: Viel war es nicht.

Bedingt durch mein Zeugnis der Fachhochschulreife blieben mir zwei Optionen, um zu studieren:

- Ein Studium an einer Fachhochschule

- Ein Studium an einer Gesamthochschule

Letzteres hat mir mein damaliger Berufsberater wie folgt erklärt: Man studiert im Grundstudium gemeinsam mit den Abiturienten und entscheidet sich dann zum Vordiplom, wie es weitergehen soll. Man kann dann entweder das sog. H1-Diplom anstreben, das einem Fachhochschul-Diplom entspricht. Oder man erwirbt bis zum Vordiplom die fachgebundene Hochschulreife, indem man durch die Teilnahme an Brückenkursen in Deutsch, Englisch und Mathematik in diesen Fächern auf Abitur-Niveau gehoben wird (Spoiler: Wurde ich nicht) – und kann dann das H2-Diplom anstreben, das einem Universitäts-Diplom entspricht.

Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mich seinerzeit sowohl bei den beiden Fachhochschulen in Reutlingen und Flensburg als auch über die ZVS (=Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen) an Universitäten beworben. Und damit wären wir mal wieder bei…

3.1 Vorher informieren? Ich doch nicht! – Teil 2

Meine Planung ging so gar nicht auf. Überhaupt nicht. Von beiden Fachhochschulen erhielt ich Absagen, weil ich beim Durchlesen der Anmeldung wohl übersehen hatte, dass jeweils ein Praktikum gefordert wurde, das vor Aufnahme des Studiums geleistet werden musste. Shit.

Bei der ZVS gab es zwar eine Zusage, der Studienort Paderborn rief allerdings keine Woge der Begeisterung bei mir aus. Nach NRW sollte es gehen? In die Mitte von Nirgendwo? Nach Ostwestfalen?

Nun denn, wollte ich nicht ein Jahr auf eine bessere Chance warten, musste ich mich dann wohl mit meinem Schicksal arrangieren – und fuhr zur Einschreibung nach Paderborn. Und natürlich hab ich im Zulassungsbescheid gewisse wichtige Informationen überlesen: Die einzureichenden Unterlagen (3 Passbilder), die Höhe des Semesterbeitrags und – ganz wichtig – die Öffnungszeiten des Studierendensekretariats (Dienstag und Donnerstag).

Und so fuhr ich an einem Mittwoch mit einem Passbild und etwa 150 D-Mark nach Paderborn, um mich einzuschreiben. Und stand vor verschlossener Tür. Und so lernte ich auch gleich noch die Paderborner Jugendherberge kennen, in der ich mich wohl oder übel einquartieren musste.

Am Donnerstagmorgen war das Sekretariat dann zum Glück geöffnet und ich konnte mich endlich immatrikulieren. Das Passbild wurde kurzerhand auf den Kopierer gelegt, das Original kam in meinen Studentenausweis, eine Kopie ziert seither mein Studienbuch, das andere landete wohl in den Akten der Uni.

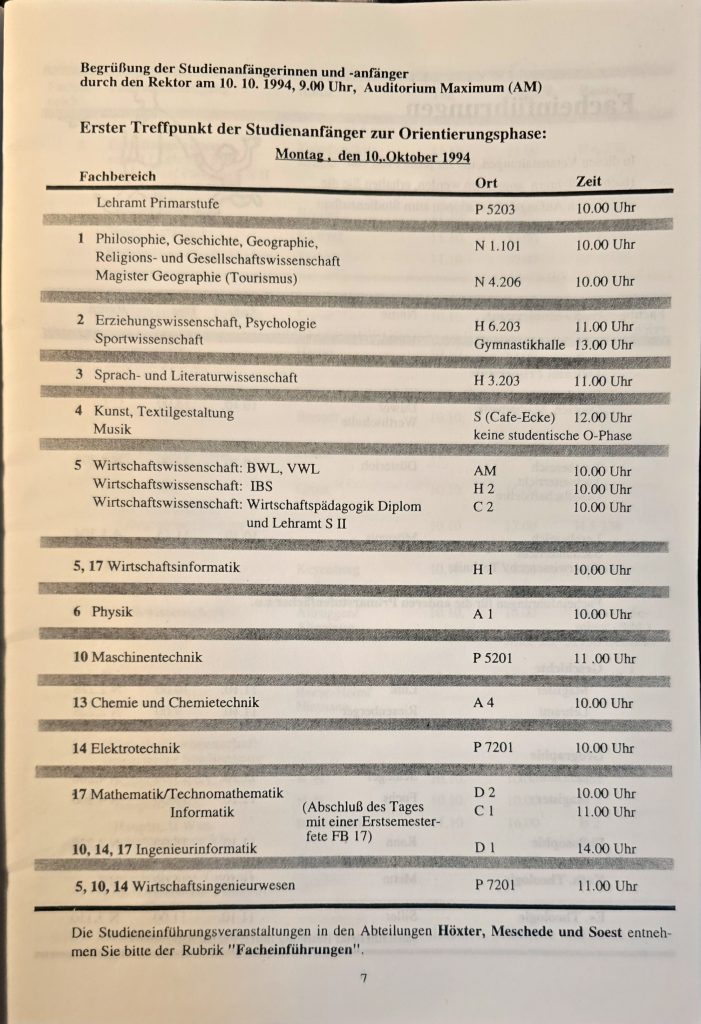

Was ich wohl auch überlesen hatte war die Tatsache, dass es beim Studium der Wirtschaftsinformatik an der Uni (damals noch Universität-Gesamthochschule) Paderborn nicht die Wahlmöglichkeit zwischen H1- und H2-Abschluss gab. Somit waren die ersten Module im Grundstudium bereits gebucht: Die Brückenkurse.

Die Rückfahrt nach Bad Marienberg gestaltete sich abenteuerlich, denn nach Zahlung des Semesterbeitrags und der Jugendherberge waren meine Barmittel auf einen Rest Hartgeld zusammengeschrumpft, und ich musste hoffen, dass ich die 180 Kilometer mit dem restlichen Sprit noch schaffen würde.

Bis zum Studienstart war allerdings noch ein Problem zu lösen: Ich hatte zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn noch keine Wohnung. Also fuhr ich zusammen mit meiner Schwester am 28. September 1994 nochmal nach Paderborn, um mir eine schicke kleine Studentenbude auszusuchen. Und wieder hab ich mich nicht informiert, wie die Wohnraumsituation in Uni-Städten aussieht. Doch da hatte Paderborn tatsächlich einen riesigen Vorteil: Die Uni war keine Massen-Uni wie in Berlin, München und Köln, sondern sehr übersichtlich. Offenbar war Paderborn nicht nur bei mir nicht die allererste Wahl. Und so konnten wir mit am selben Nachmittag mit einem unterschriebenen Mietvertrag nach Hause fahren. Zwar nicht wie erhofft in einem Studentenwohnheim direkt an der Uni, dafür in einem Zimmer im Souterrain in Altenbeken – nochmal etwa 15 Kilometer weiter westlich. Dafür mit 250 DM Warmmiete (die in den sechseinhalb Jahren, die ich dort verbracht habe nicht einmal erhöht wurde) für 32 m² seeehr erschwinglich.

Kurz vor Beginn des Wintersemesters 94/95 habe ich mir dann noch einen gebrauchten 486er mit sagenhaften 4 MB RAM und 40 MHz Taktfrequenz gekauft – mit obligatorischer Turbo-Taste und Frequenzanzeige. Ich wollte zumindest Hardware-technisch gerüstet sein für’s Studium. Naja, State-of-the-Art war die Büchse schon zu dieser Zeit nicht mehr.

3.2 Wirtschaftsinformatik in Paderborn

3.2.1 Das Grundstudium

Und so saß ich dann am 10. Oktober um 9 Uhr im vollbesetzten Audimax – zusammen mit über 1000 weiteren Ersties. Nach ein paar warmen Grußworten des Rektors und dem obligatorischen Spruch „schauen sie mal nach links und nach rechts: Zum Ende des Studiums werden Ihre beiden Nachbarn statistisch gesehen nicht mehr dabei sein“ ging es dann zu den Facheinführungen der jeweiligen Studiengänge in die diversen weiteren Hörsäle der Uni. Und hier lernte ich dann auch die Kommilitonen kennen, mit denen ich mein ganzen Studium durchgezogen habe – und ohne die ich es wohl auch nicht geschafft hätte. Danke, Jungs, Ihr habt einen gut bei mir.

Besonders ist mir die erste Mathe-Vorlesung in Erinnerung geblieben. Und zwar ambivalent: Erst dachte ich, das wird ein lockeres Studium, die fangen hier ja mit Zeug an, das ich schon in der Grundschule hatte: Natürliche Zahlen, rationale Zahlen, wie witzig. Am Ende der Vorlesung war meine Euphorie dann einem leichten Schaudern gewichen: Die rechnen hier ja gar nicht, die beweisen nur…

Für jemand, der im Abi Mathe-Leistungskurs hatte, waren das wohl Peanuts. Für jemanden mit Mathe-Kenntnissen aus Real- und Fachoberschule war (und ist es immer noch) eine echt harte Nuss, die zu knacken war. Und die mich einige Prüfungsversuche, 1-2 Extrasemester und jede Menge Adrenalin und Nerven gekostet hat. In Mathe und Statistik stand ich jeweils im dritten und damit letzten Versuch und wäre fast schon im Vordiplom gescheitert. Doch durch ein paar sehr motivierende Gespräche und einige sehr intensive Lernwochen in der Uni-Bibliothek haben dafür gesorgt, dass ich diese beiden übermächtigen Gegner doch noch in die Knie zwingen konnte. Am 8. April 1998 hielt ich endlich mein Vordiplom in den Händen – und damit auch die fachgebundene Hochschulreife. Das H2-Diplom konnte kommen.

3.2.2 Das Hauptstudium

Der Unterschied zwischen Grund- und Hauptstudium im damaligen Diplomstudium ist vergleichbar mit dem Bachelor- und dem Master-Studium heute: Während man im Grundstudium überwiegend Pflichtmodule abzuleisten hat – ob sie einem nun liegen oder nicht – hat man im Hauptstudium alle Freiheiten. Die Themengebiete, die einem nicht liegen oder die Profs, die man möglichst nicht als Prüfer haben möchte, kann man einfach vermeiden und sich aus dem Vorlesungsverzeichnis genau das herauspicken, was man lieber hat. Ob die Wahl des Moduls aus purem Interesse am Thema oder aus Eigennutz heraus erfolgt (weil man bspw. früher ins oder später aus dem Wochenende zurückkommen kann) spielt da keine Rolle.

Und so konnte ich mit Betriebssysteme, Verteilte Systeme, Rechnernetze und Modellierung von Benutzungsschnittstellen Module wählen, die mich tatsächlich interessierten. Etwas ähnlich Interessantes aus dem Katalog der Wirtschaftswissenschaftler zu finden, war allerdings nicht ganz so einfach. Mit Produktionswirtschaft, Organisation, Office Systeme und Multimedia im Internet waren dann aber auch dort alle nötigen Module beisammen.

Blieben noch zwei Seminare und die Diplomarbeit. Die Seminararbeit bei den Informatikern drehte sich um „Technologien für Electronic Commerce“, und ich hatte das Thema „Sicherheit (Vertraulichkeit)“ zugewiesen bekommen. Das hatte zwei nachhaltige Effekte: Einerseits wurde mein Interesse am Thema IT-Sicherheit geweckt, andererseits hat uns der Prof. wirklich eingängig und sehr leidenschaftlich in das wissenschaftliche Schreiben und Präsentieren eingeführt. Die Punkte, die ich dort gelernt habe, haben sich dermaßen tief in mein Hirn eingebrannt, dass ich bei jedem Vortrag, den ich heutzutage halte, immer noch an dieses Seminar denken muss.

Bei den Wirtschaftsinformatikern erhielten Thorsten, Carsten und ich das Thema „Personalisierte Homepages“. Im Prinzip war das eine andere Bezeichnung für Portale, die zu dieser Zeit in Mode kamen, und wir trafen mit diesem Thema sicher den Nerv dieser Zeit.

Und auch unsere jeweilige Diplomarbeiten schrieben wir zum selben Themenbereich und am selben Lehrstuhl. Jeder von uns dreien schrieb eine Arbeit zum Thema Wissensmanagment. Meine trug den Titel:

„Wissensmanagement in verteilten Unternehmen – Konzeption effizienter Methoden der Wissensdistribution am Beispiel einer internationalen Großbank“

Und wie auch Carsten schrieb ich meine Diplomarbeit in einem Kooperationsprojekt der Uni Paderborn mit der Deutschen Bank. Das war der Jackpot: Bezahlte Diplomarbeit bei einem Global Player, vor Ort im Rhein-Main-Gebiet, und jeden Monat gab es 1000 DM auf’s Konto. Und das Ganze auf dem Höhepunkt des Dot.com-Booms. Kurz: Es hätte mich schlimmer treffen können.

3.2.3 Bewerbungsphase

Ohne zu übertreiben konnten wir uns alle (auch diejenigen, die nicht bei der Deutschen Bank ihre Arbeit geschrieben haben) vor Jobangeboten nicht retten. In Zahlen ausgedrückt: Ich habe genau 2 Bewerbungen rausgeschickt, habe aber weit über 10 Jobangebote erhalten. Teilweise per Mail, weil wir 1998 in einem Fachmagazin einen Artikel zu einem Projekt veröffentlicht hatten und unsere Mailadressen darunter standen. Teilweise persönlich, als wir unsere Zwischenpräsentationen im Rahmen der Diplomarbeit in Eschborn gehalten haben und dort angesprochen wurden. Außerdem riefen die Headhunter damals bei den Lehrstühlen an und heuerten alles an, was sie in die Finger bekamen. Ob jemand einen Abschluss hatte oder nicht war damals echt egal.

Eine meiner beiden Bewerbungen ging damals an die Kreisverwaltung Altenkirchen, weil ich schon gerne in der alten Heimat geblieben wäre. Irgendwie fremdelten jedoch beide Seiten mit der jeweils anderen.

Bei der zweiten Bewerbung wollte ich eigentlich nur mal ein Assessment-Center üben, weil das zu dieser Zeit für viele Stellen obligatorisch war. Also suchte ich mir irgendeine Stellenanzeige einer Personalvermittlungsfirma raus, in der Wirtschaftsinformatiker gesucht wurde. Wenige Wochen später, irgendwann im November 1999 wurde ich nach Frankfurt zu einem Assessment-Center eingeladen. Und weil es für mich je nur um das Üben einer solchen Situation ging und ich nicht wirklich Interesse an der ausgeschriebenen Stelle hatte (ich wusste nicht mal, bei welcher Firma ich da gelandet bin), war ich sehr locker drauf – im Gegensatz zu vielen anderen der Bewerber. Entsprechend gut kam ich durch die einzelnen Übungen, und nach 3-4 Runden saßen am Ende des Tages mit mir noch etwa fünf weitere Personen im Raum. Und allen wurde ein Arbeitsvertrag angeboten. Es wurde auch erklärt, welche Vorteile dieser Arbeitgeber bot und um welchen Arbeitgeber es sich handelte: Die TLC GmbH war das Systemhaus der Deutschen Bahn. Es gab 16 Freifahrscheine pro Jahr und beliebig viele Fahrten zum halben Preis. Dazu Vergünstigungen bei Auslandsbahnen, etc.

Ich musste nicht lange überlegen, ob ich unterschreibe oder nicht. Um es kurz zu machen: In knapp 5 Wochen feiere ich mein 25. Eisenbahner-Jubiläum, und ich habe meine Unterschrift noch nicht bereut.

Doch Moment, waren wir nicht noch beim Kapitel „Das Hauptstudium“? Stimmt, denn das Diplom war trotz Arbeitsvertrag noch nicht in trockenen Tüchern. Erst am 26. Februar, also mehr als 3 Wochen nach dem Eintritt in die Arbeitswelt konnte ich die ausgedruckte Diplomarbeit von Bad Marienberg aus auf den Weg zum Prüfungssektretariat nach Paderborn schicken. Und erst im Dezember hielt ich endlich das Diplom in den Händen. Statt – wie in der Prüfungsordnung beschrieben – nach 8 Wochen lag die Bewertung meiner Arbeit erst nach knapp 10 Monaten vor. Da half auch die Beschwerde beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nichts. Mein Betreuer hat sich da wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert.

Aber egal: Ende gut, alles gut. Diplom: Check!

Resümee

Das also war mein Weg in die (Wirtschafts-/Praktische) Informatik – von den ersten Gehversuchen mit meinem ersten C-16 im Jahr 1986. In der Zwischenzeit sind viele Computer, Programmiersprachen, Technologien, praktische Erfahrungen und Rollen im IT-Bereich dazugekommen.

Architekturen, Technologien, Vorgehensmodelle kommen und gehen. Der heiße Scheiß von heute kann schon morgen ein alter Hut sein. Sicher, manche Technologien sind gekommen, um zu bleiben. Das war mit dem Internet so und wird mit der Künstlichen Intelligenz nicht anders sein. Das ist es, was die Informatik ausmacht – und warum ich meine Studien- und Berufswahl nie bereut habe.

Das heißt aber auch, dass man sich auf seinen Lorbeeren nicht ausruhen kann und darf – sonst wird man in kürzester Zeit abgehängt. Das meiste Wissen, das während meiner Zeit in der Höheren Berufsfachschule für Informatik in den Jahren von 1990-1992 gelehrt wurde, ist mittlerweile zu großen Teilen überholt. Kein Mensch zeichnet mehr Struktogramme, wenn er einen Algorithmus entwirft. Die mathematischen und elektrotechnischen Grundlagen aber bleiben größtenteils gültig.

All das ist der Grund, warum ich mich 11 Jahre nach dem Abschluss meines ersten Studiums dazu entschlossen habe, mich an der Fernuni Hagen einzuschreiben. Doch das wird an anderen Stellen in diesem Blog beschrieben.

P.S. Das Zitat von Alan Kay, das diesen Blogbeitrag einleitet, steht an der Fassade eines neuen Gebäudes der Uni Paderborn. Ein Spruch, der sehr gut zur Informatik passt – und damit auch zu diesem Beitrag.

PP.S. Die Vorstellung meiner historischen Computer-Sammlung wird irgendwann mal fortgesetzt, für heute ist aber jetzt erst mal Feierabend!

Schreibe einen Kommentar